Elena no durmió esa noche. Cuando finalmente cerró los ojos pasadas las tres de la madrugada, las pesadillas llegaron como una avalancha.

No eran sueños normales. Eran fragmentos desordenados, violentos, que la atravesaban sin pedir permiso.

Vio manos masculinas abriendo el diario. Un traje gris. El olor a tabaco de pipa. Una voz que leía en voz alta: "Mi nombre es... mi nombre es..." Y luego el silencio. Un silencio que se sentía como muerte. La visión se cortaba ahí, incompleta, dejándola con una sensación de vacío en el estómago.

Otra imagen: dedos manchados de pintura amarilla pasando páginas. Cabello oscuro cayendo sobre el papel. Una risa nerviosa. "Esto no puede ser real". Y de nuevo, el corte abrupto. La oscuridad.

Las visiones se sucedían sin contexto, sin nombres claros:

Un micrófono de periodista de los años 80. Una grabadora. "...he encontrado algo en el estudio del segundo piso..." Estática. Nada más.

Una mochila con libros de arquitectura. Planos desplegados sobre el suelo polvoriento. Una voz joven: "Mamá, llegaré tarde hoy. Hay algo aquí que tengo que ver". La llamada nunca terminó.

Botas de trabajo. Casco amarillo. "Voy a entrar a revisar la estructura. Si no salgo en una hora, vengan a buscarme". Nadie vino.

Cada fragmento era incompleto, frustrante, como tratar de recordar un sueño que se desvanece al despertar. Elena no podía ver rostros completos ni escuchar nombres enteros. Solo pedazos. Sensaciones. El olor a humedad de la mansión. El tacto del cuero del diario. El frío que precedía a cada desaparición.

Pero una visión la sacudió más que las demás.

Vio su propio apartamento. Su mesa. Una mujer que se parecía inquietantemente a ella, pero con rasgos ligeramente diferentes. Más joven quizás. El mismo cabello oscuro, la misma complexión. La mujer sostenía un diario idéntico al de la mansión y murmuraba: "¿Por qué Elena nunca me contó sobre esto?"

Elena despertó con el nombre en los labios: "Patricia".

Su madre le había mencionado años atrás, en una reunión familiar, que una prima segunda había desaparecido. Elena apenas prestó atención entonces, eran familia lejana que nunca visitaban. Pero ahora el recuerdo volvía con claridad incómoda: Patricia también era arquitecta. Patricia también había ido a evaluar propiedades antiguas. Patricia desapareció hace seis años evaluando "una mansión en las afueras".

¿Podía ser la misma mansión? El estómago se le revolvió ante la posibilidad.

Y luego estaba la primera víctima. La más antigua. La que no aparecía como las demás.

En lugar de fragmentos, Elena vio algo completo pero imposible: la mansión Vidal desde adentro, como si ella misma fuera el edificio. Sintió el viento entrando por las ventanas rotas como si fueran sus propios pulmones respirando. Sintió pasos sobre los pisos de madera como latidos sobre su piel. Y en el centro de todo, una mujer de vestido largo y oscuro, de pie en el estudio, sosteniendo el diario contra su pecho. No como una víctima. Como una guardiana. Como algo que ya no era completamente humano.

El nombre llegó a ella sin que nadie lo dijera: Sofía Vidal.

Elena despertó gritando, empapada en sudor frío. El reloj marcaba las 6:47 AM. La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas.

Se levantó tambaleándose. Necesitaba agua. Necesitaba sentirse real. Caminó al baño casi arrastrando los pies, aferrándose a la rutina como tabla de salvación.

Abrió el grifo. El agua helada en sus manos la ancló al presente. Se lavó el rostro una, dos, tres veces. Se cepilló los dientes con movimientos mecánicos, contando cada pasada del cepillo. Treinta segundos. Eso era normal. Eso era real.

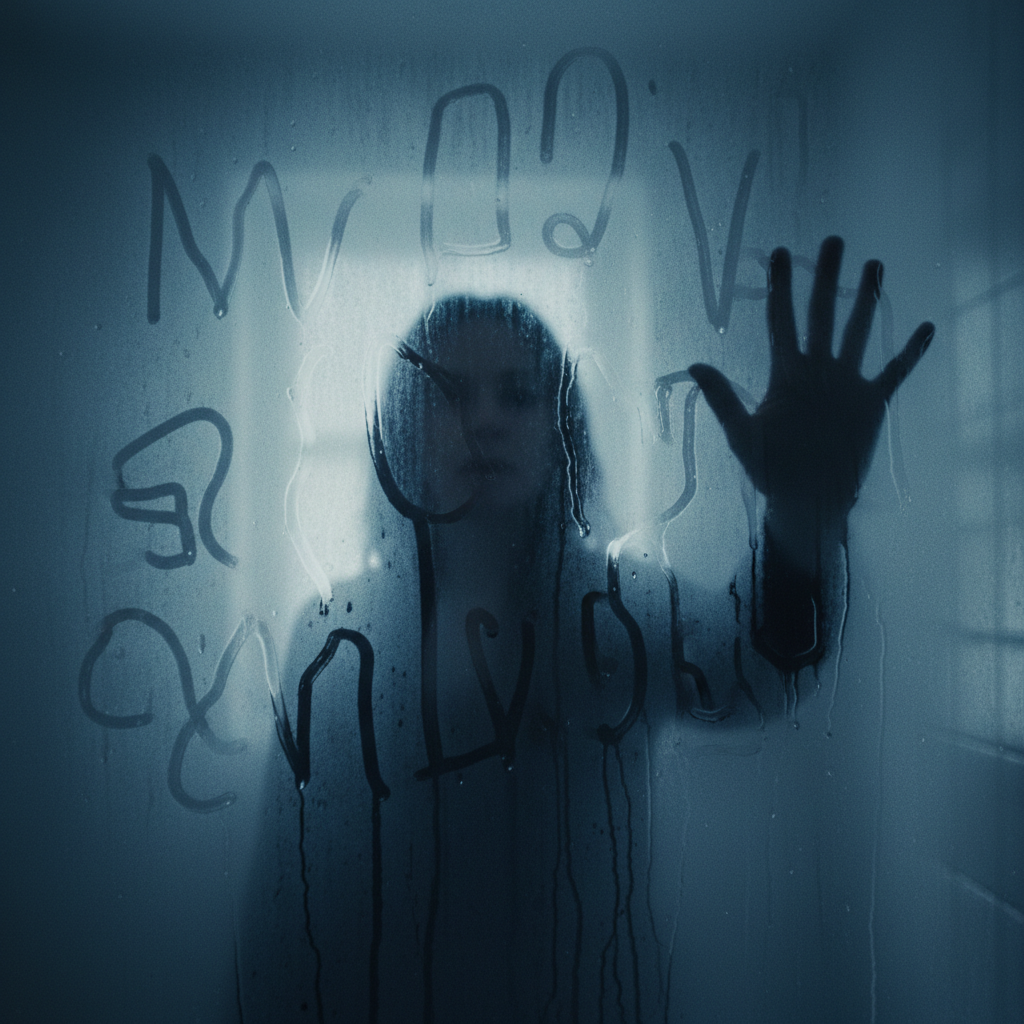

Se miró al espejo.

El vapor del agua caliente había empañado el cristal. Y en ese vapor, como si alguien hubiera escrito con un dedo invisible, aparecían formas. Líneas. Casi parecían letras.

Elena frotó el espejo con la manga. Las marcas desaparecieron.

"No es real", se dijo en voz alta. "Es mi cabeza. Solo estoy cansada". Respiró hondo tres veces, como le enseñaron en las clases de manejo de estrés. Abrió los ojos.

Su propio rostro pálido y ojeroso la miraba de vuelta. Nada más.

Se aferró al lavabo. "La casa fue demolida", repitió, necesitando escuchar las palabras en voz alta. "Vi los escombros. Hablé con los operarios. Todo terminó. Hoy será un día normal. Iré a la oficina, presentaré otros informes, todo volverá a la normalidad".

Pero mientras se vestía, su mirada volvía una y otra vez al libro en la mesa de centro. Seguía ahí, cerrado, exactamente donde lo había dejado anoche.

Tomó su teléfono y le sacó una foto. Después otra desde otro ángulo. Si ese libro seguía apareciendo, al menos tendría prueba de que no estaba perdiendo la razón completamente.

Guardó el libro en el cajón de su escritorio, lo cerró con llave, y metió la llave en su bolso.

Se fue a trabajar sin desayunar.

Y en algún lugar entre el sueño y la vigilia, entre lo que había visto y lo que se negaba a creer, una certeza se asentó en su pecho como una piedra fría:

Las visiones no eran advertencias de las víctimas.

Eran invitaciones de algo que todavía esperaba en la mansión demolida.

O peor: algo que nunca había estado en la mansión.

Algo que ahora estaba con ella.

Continuará en: Diecisiete nombres antes del tuyo: Sofía Vidal

Comentarios